主要观点总结

本文回顾了阿里巴巴上市10年的发展历程,分析了其市值和业绩数据,探讨了如何衡量中国互联网科技公司的价值。文章指出,除了财务指标外,企业创造社会价值的意愿与能力也很重要。作者认为,阿里巴巴作为一家主动与社会需求深度共振的企业,值得用更多价值标尺去衡量。

关键观点总结

关键观点1: 阿里巴巴上市10年的里程碑事件和现状

阿里巴巴正式登陆纽交所,创造了当时美股史上最大规模的IPO;如今面临整体估值偏低的问题,与中国互联网科技公司整体壮大形成对比。

关键观点2: 阿里巴巴的业绩数据与市值对比

与10年前相比,阿里巴巴的收入、利润、用户规模、GMV等核心业绩数据翻倍,但市值近乎没有变化。对比腾讯和亚马逊的发展,凸显出阿里巴巴估值的问题。

关键观点3: 阿里巴巴的估值逻辑与投资机会

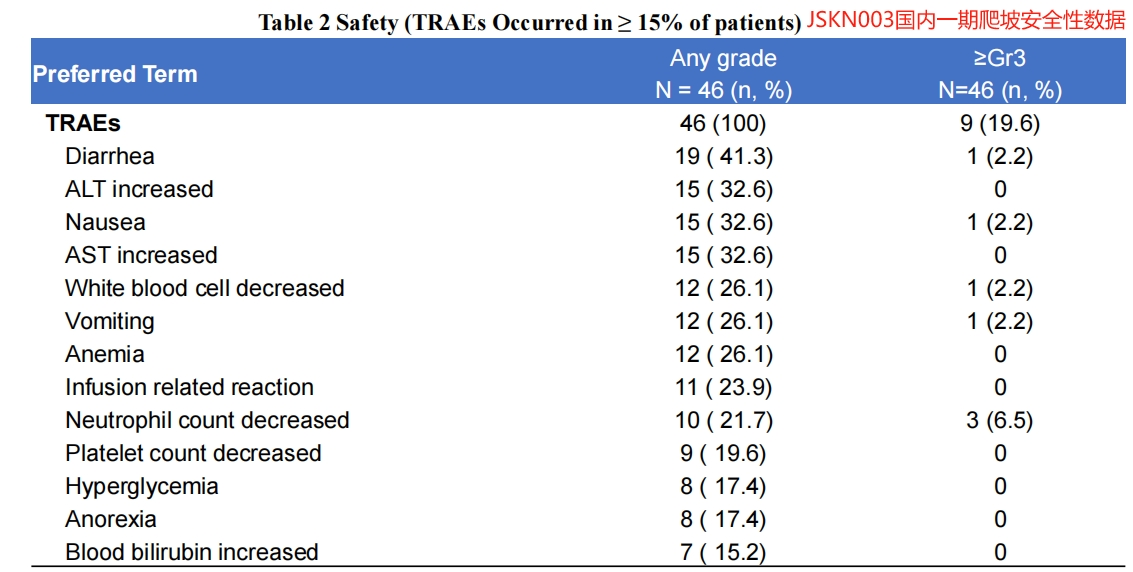

介绍了投资领域的一些常见估值指标如市盈率、市净率等,并分析了阿里巴巴的估值状况。指出阿里目前正迎来一系列价值重估的契机。

关键观点4: 企业价值的多元衡量标准

除了财务指标外,企业的社会价值创造也是衡量企业价值的重要因素。阿里巴巴在支持社会公益、推动社会进步等方面的努力,体现了其主动与社会需求深度共振的理念。

关键观点5: 长期价值投资者的观点

长期价值投资者如段永平强调商业模式和企业文化的重要性,为值得的东西‘投票’,为信奉的价值‘买单’。这背后隐含的是市场理性,即能主动追求创造社会价值的公司往往更健康、能持久。

免责声明

免责声明:本文内容摘要由平台算法生成,仅为信息导航参考,不代表原文立场或观点。

原文内容版权归原作者所有,如您为原作者并希望删除该摘要或链接,请通过

【版权申诉通道】联系我们处理。

微博登录

微博登录